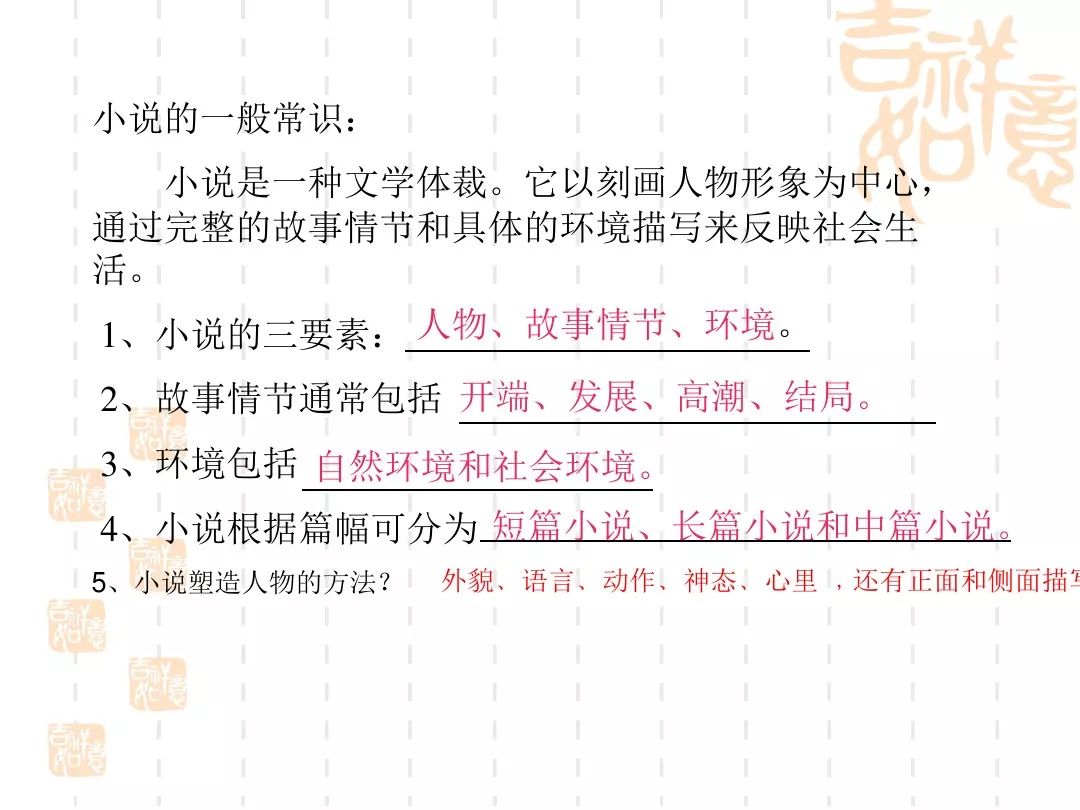

重要知识点:

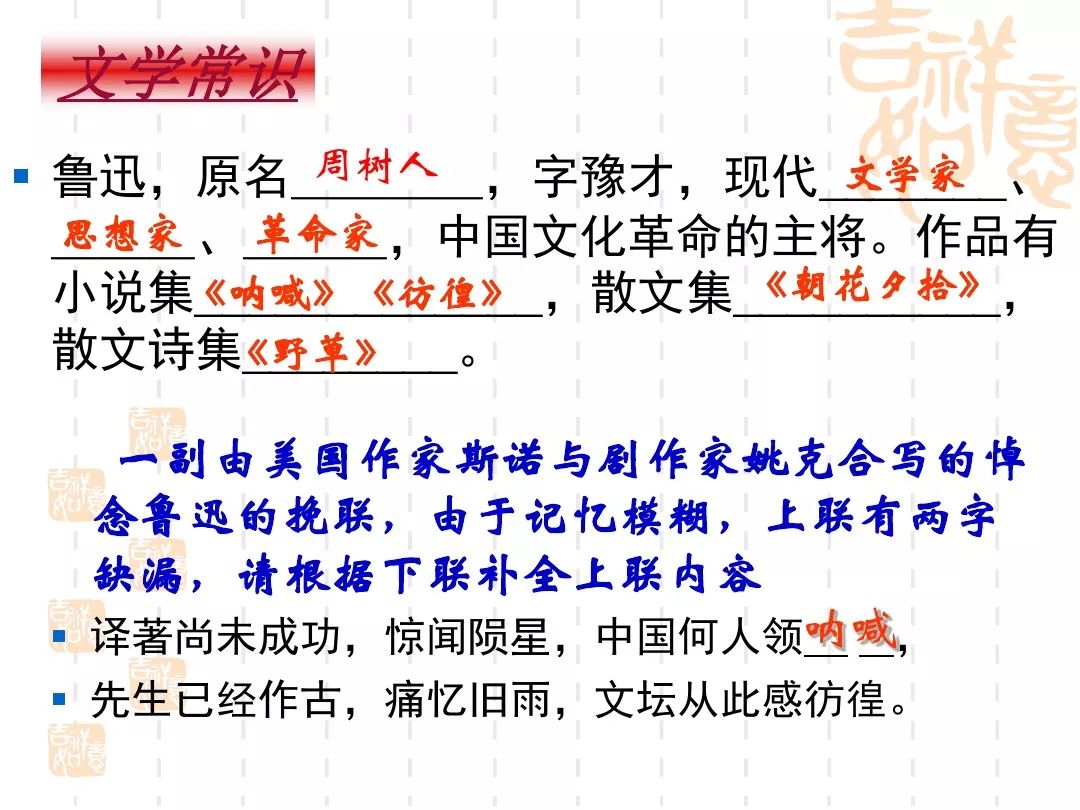

一、作品简介

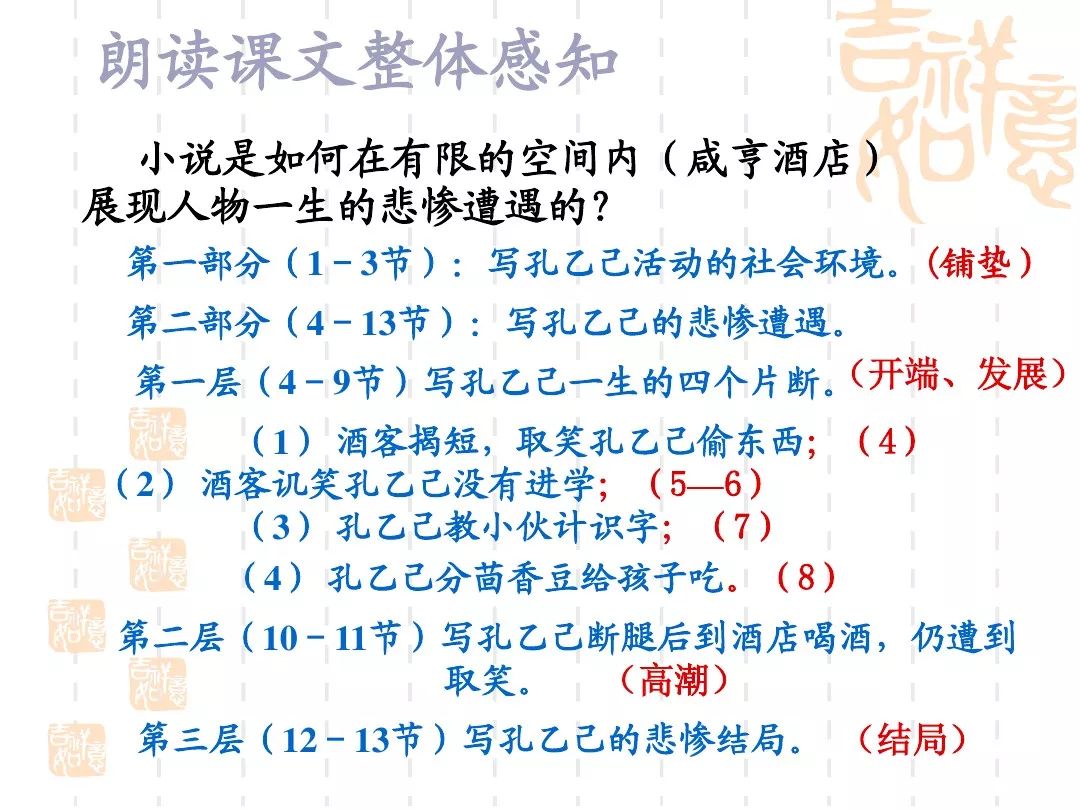

《孔乙己》描写了孔乙己在封建腐朽思想和科举制度毒害下,精神上迂腐不堪,麻木不仁,生活上四体不勤,穷困潦倒,在人们的嘲笑戏谑中混度时日,最后被封建地主阶级所吞噬的悲惨形象。篇幅不长,但是深刻揭露了当时科举制度对知识分子精神的毒害和封建制度“吃人”的本质。具有强烈的反封建意义。

二、知识积累

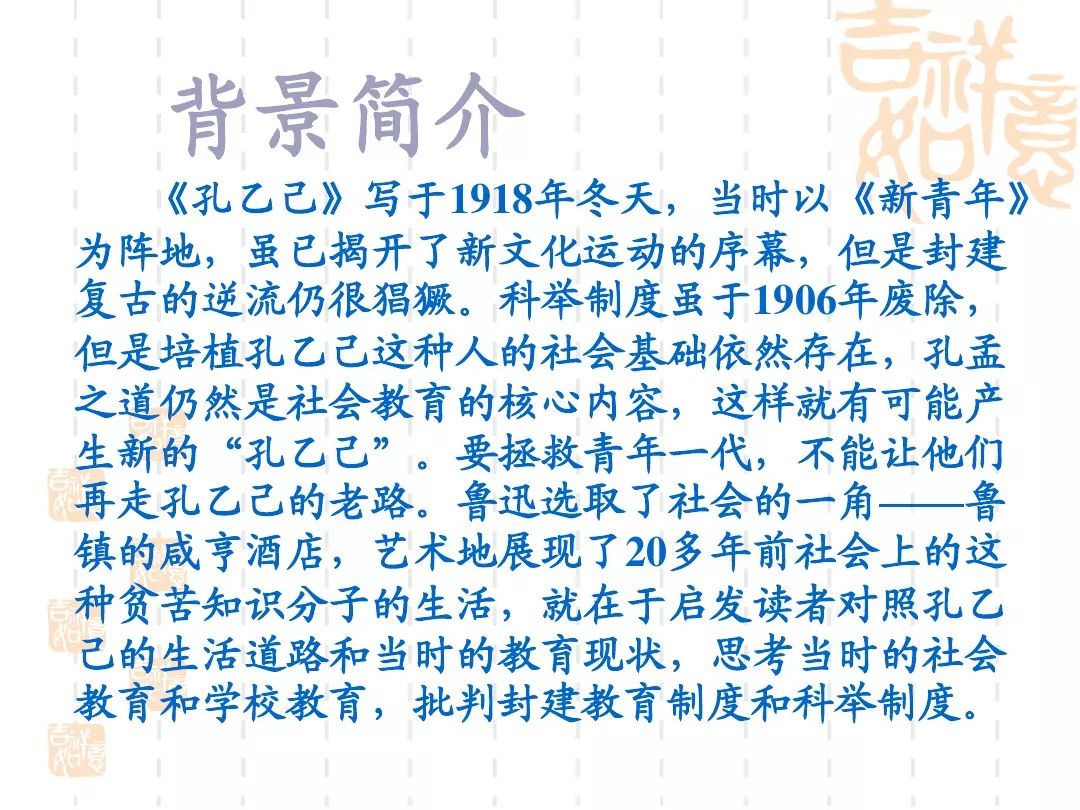

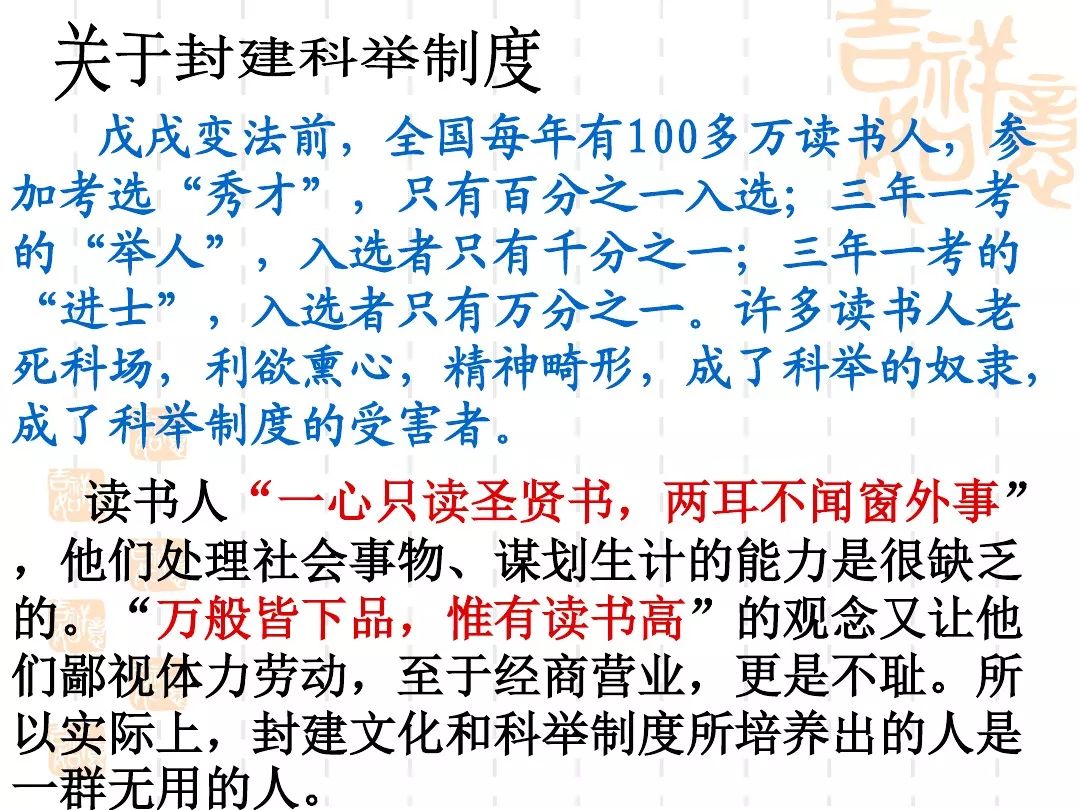

1.关于写作背景和写作用意

《孔乙己》写于1918年冬天,最初发表于1919年4月《新青年》第六卷第四号,后收入小说集《呐喊》。这是鲁迅创作的第二篇白话小说,也是他继《狂人日记》之后的又一篇反封建主义的小说。

《孔乙己》写于五四运动前夜。当时,陈独秀、李大钊正以《新青年》为阵地,领导新文化运动,高举民主与科学的旗帜,向封建主义、孔孟之道进行猛烈的抨击。

本文最初发表时,篇末有作者的《附记》,其中说:“这一篇很拙的小说,还是去年冬天做成的。那时的意思,单在描写社会上的或一种生活,请读者看看,并没有别的深意……”

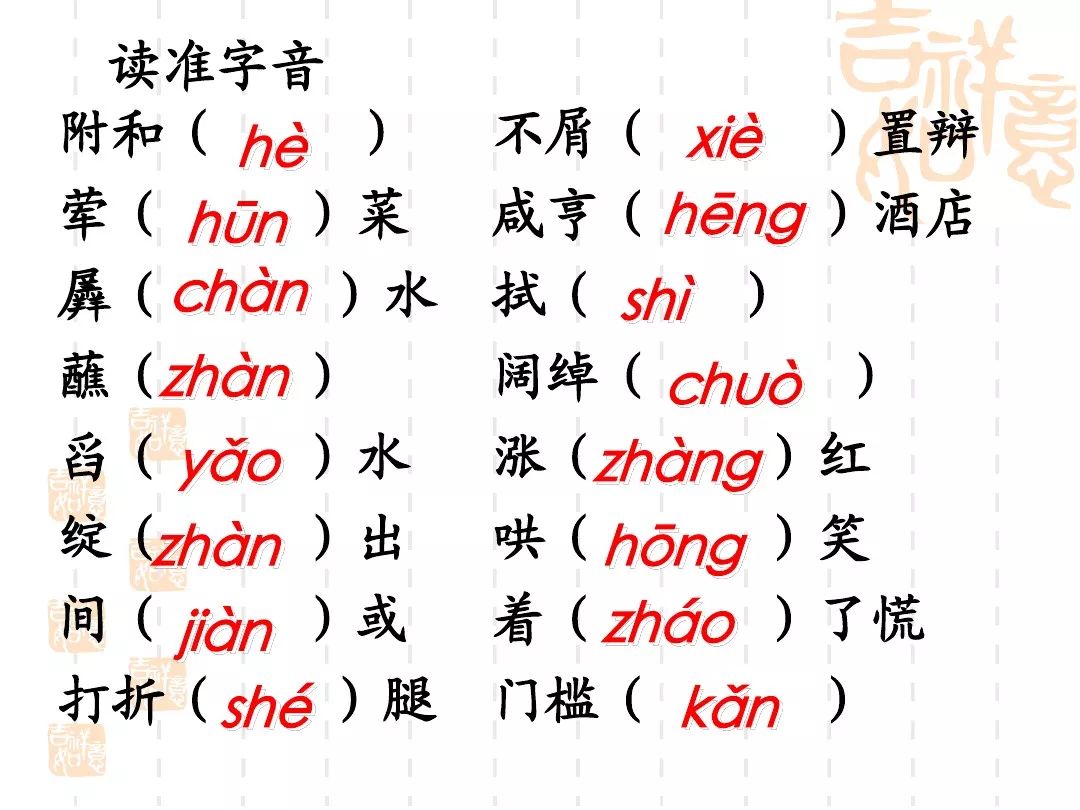

2.读准红色字的音

傍午(bàng) 踱进(duó)

咸亨(xián)侍候(shì)

荐头(jiàn) 绰号(chuò)

3.解词

缠夹不清:指说话没条理,混杂纠缠说不清楚。

不屑置辩:认为不值得争辩。不屑:认为不值得。

颓唐:精神不振,情绪低落。

附和:(言语、行动)追随着别人。

4.积累

惋惜 皱纹 不屑置辩

颓唐 好喝懒做

三、难点突破

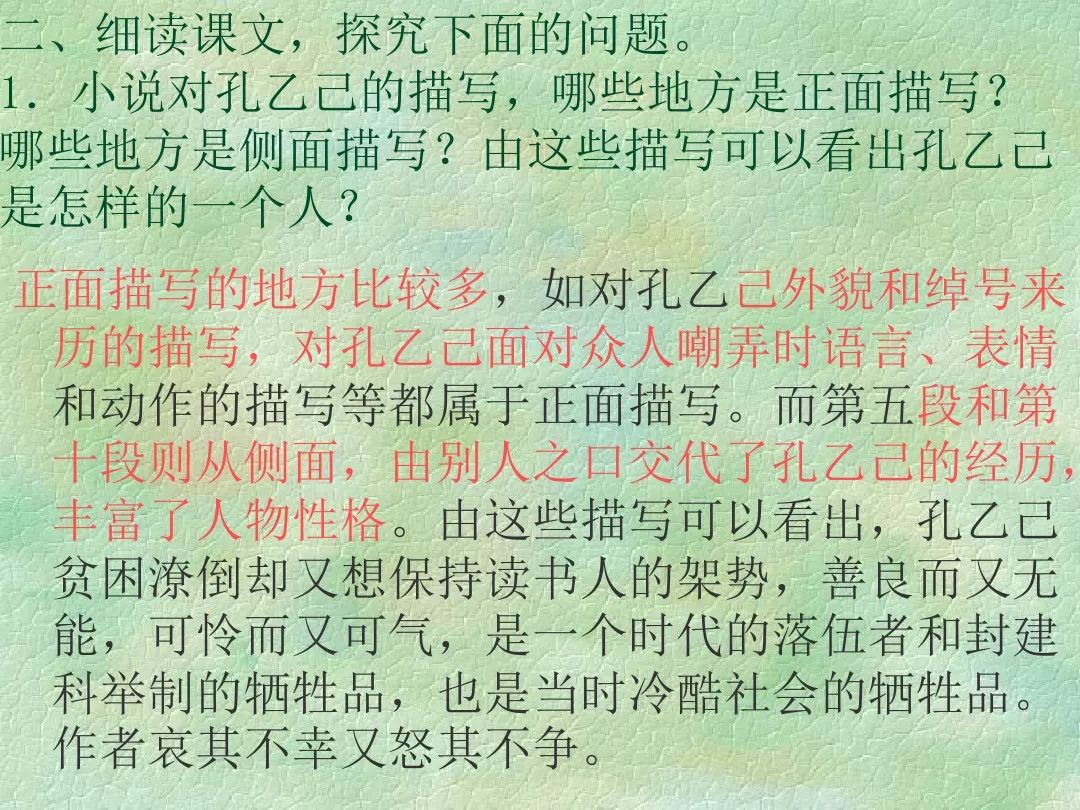

1.孔乙己是怎样一个人,有什么特点?

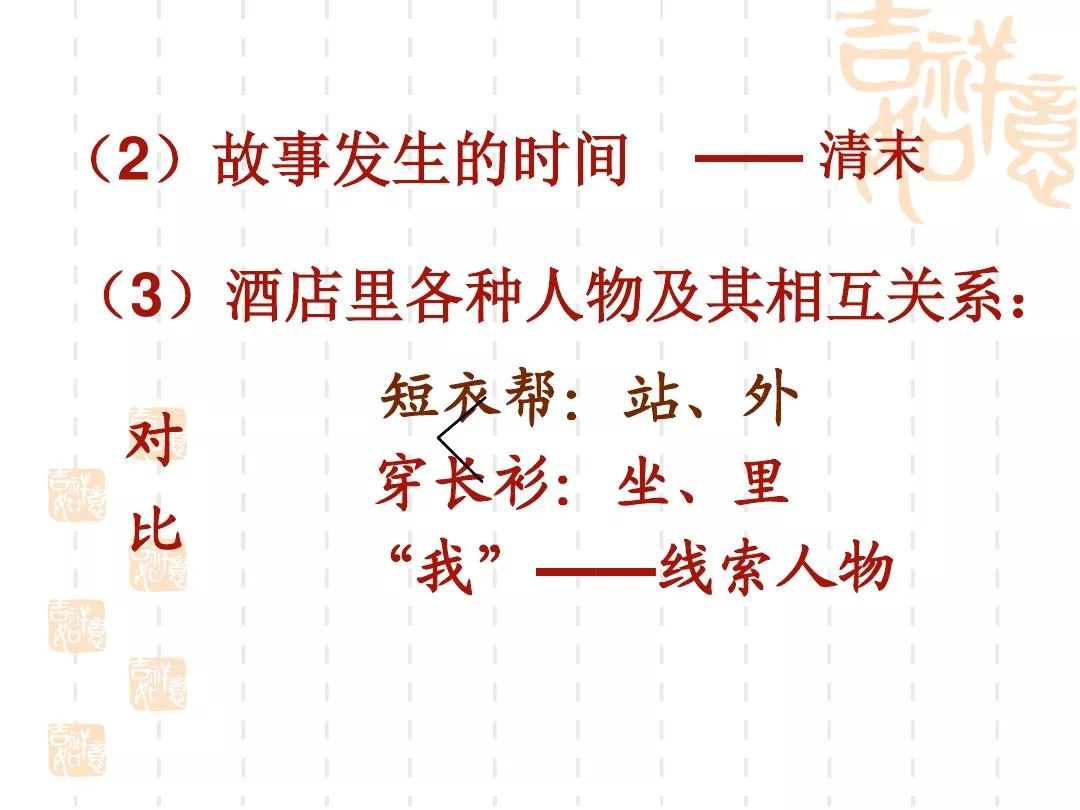

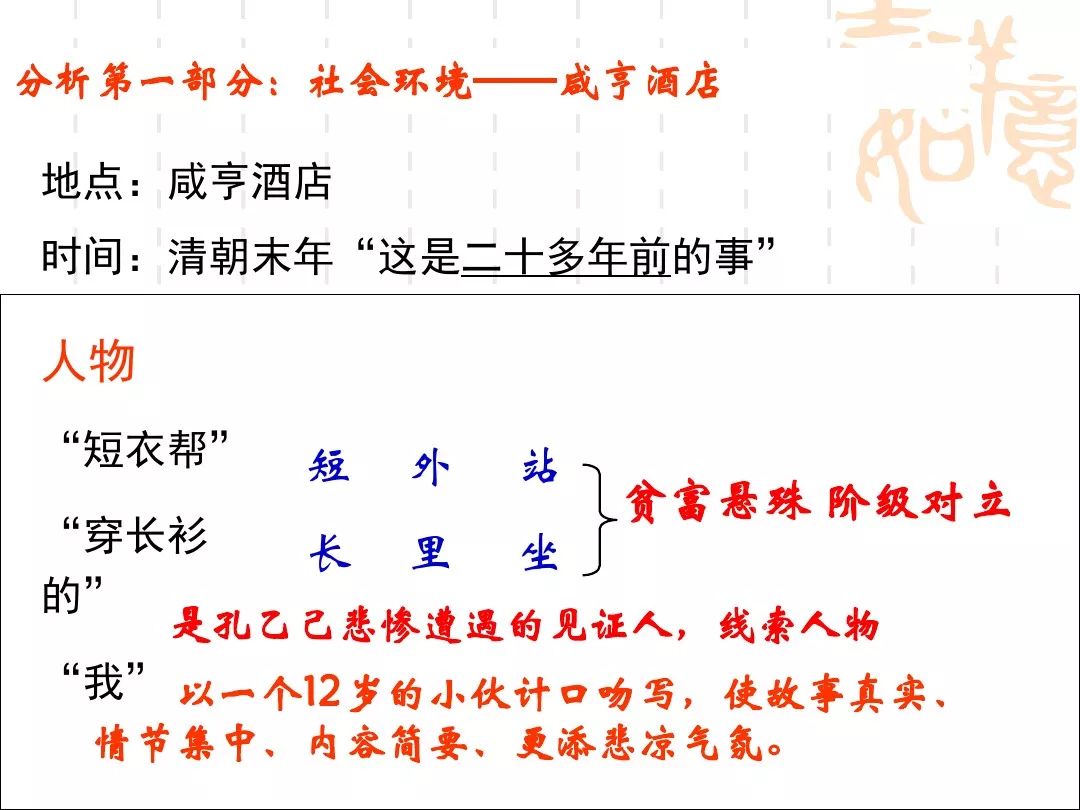

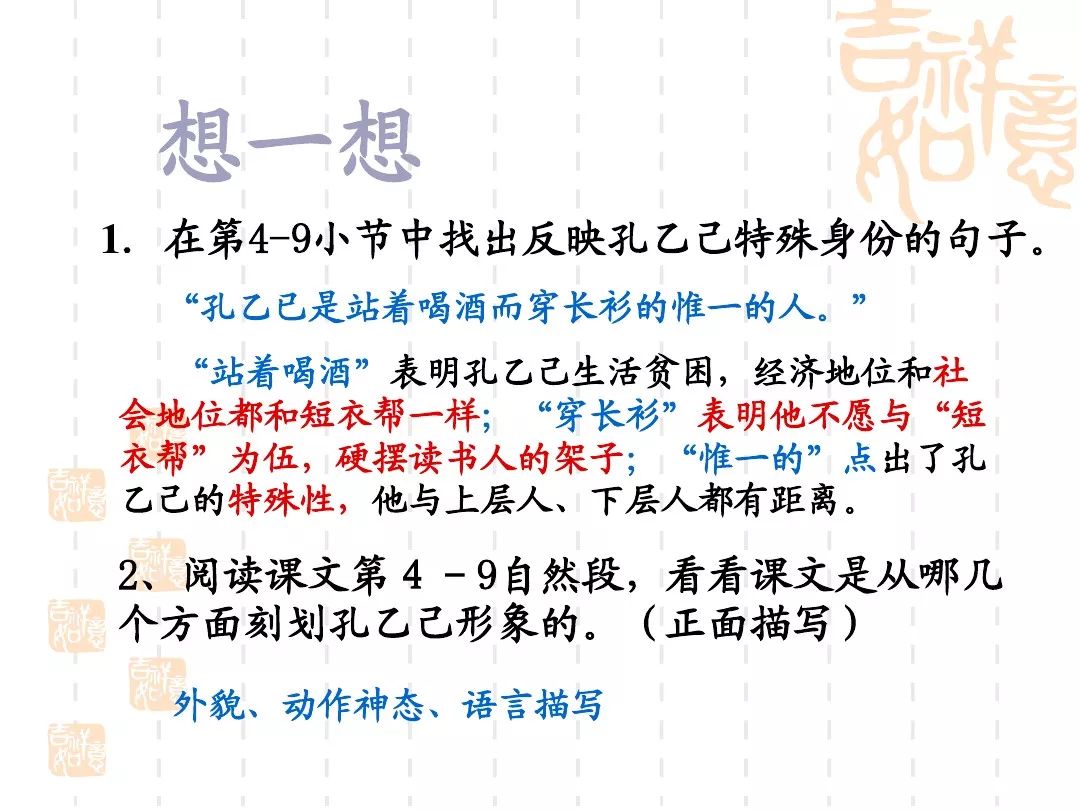

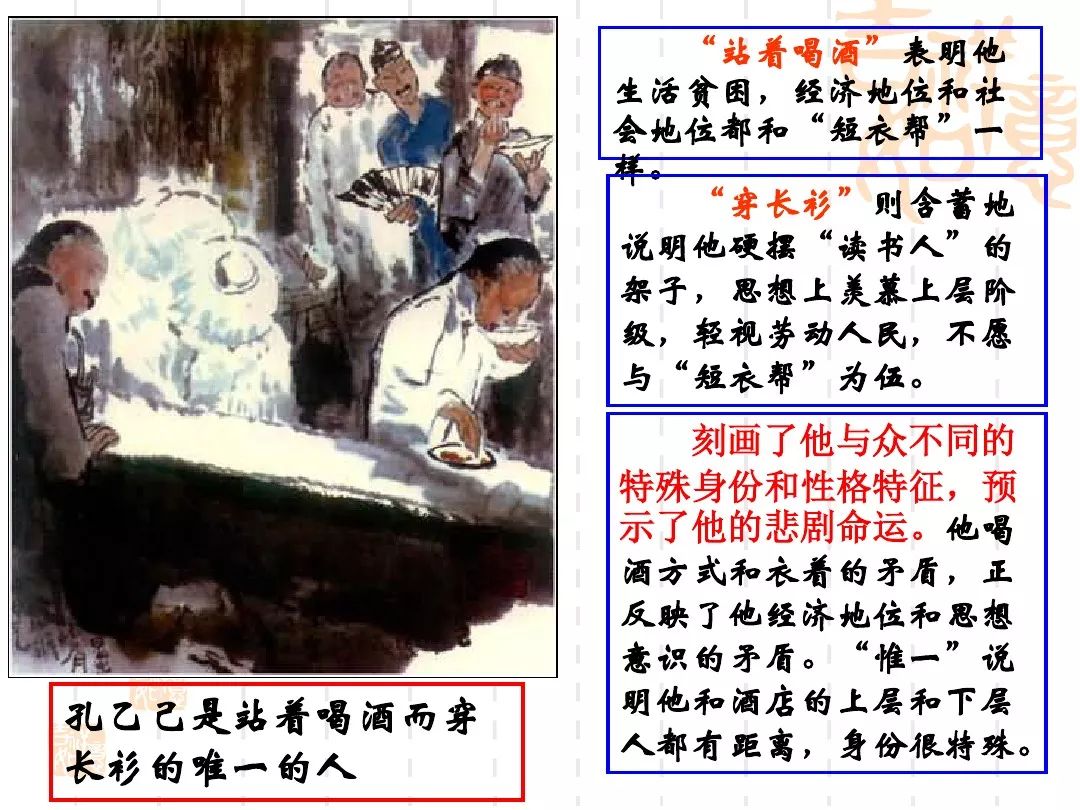

孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。

长衫主顾和短衣帮之间,等级森严,隔着一条鸿沟,但孔乙己却和这两种人都不同。

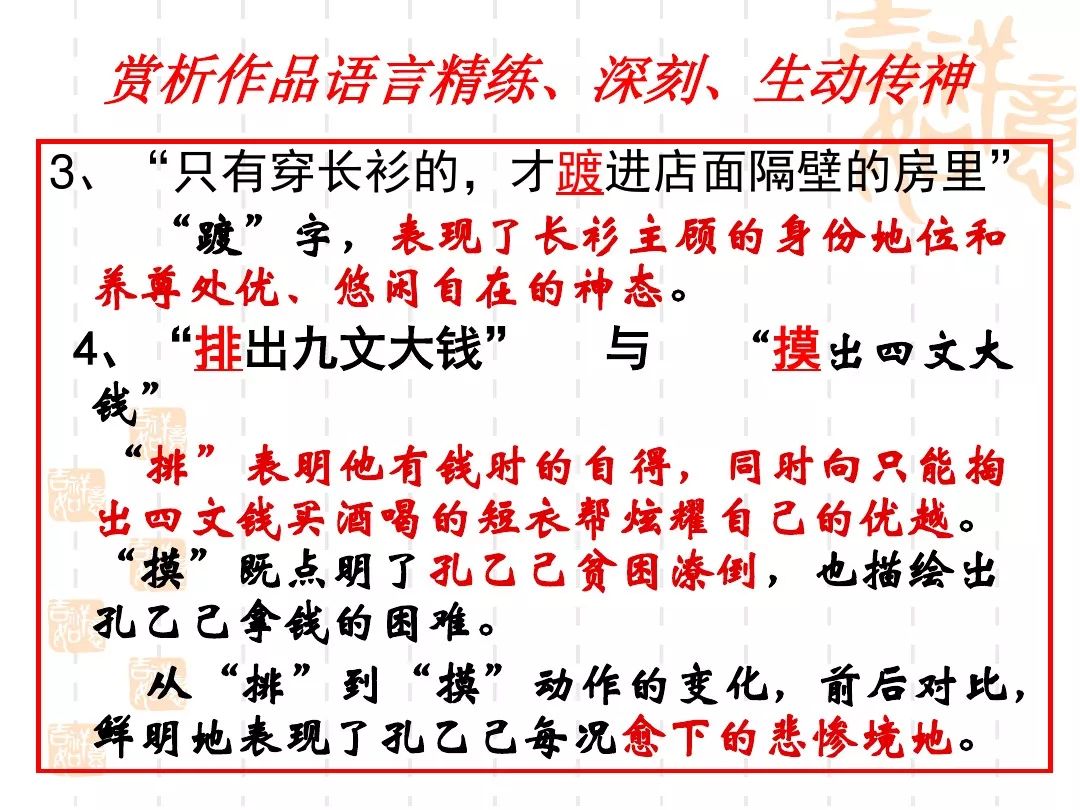

“站着喝酒”的短衣帮,都是穷困的劳动者。孔乙己经济地位低下,不愿意与他们为伍,他又没有资格挤进隔壁房里与“穿长衫的”并起并坐。但是,他又不肯脱下那件又脏又破的长衫,为的是要摆读书人的架子,以显出非同一般,比“短衣帮”高贵,不屑与他们为伍。孔乙己经济状况、社会地位和思想意识的严重矛盾,充分说明了他深受封建思想的毒害。课文用短短的一句话,点明了孔乙己的身份、地位及性格特点。

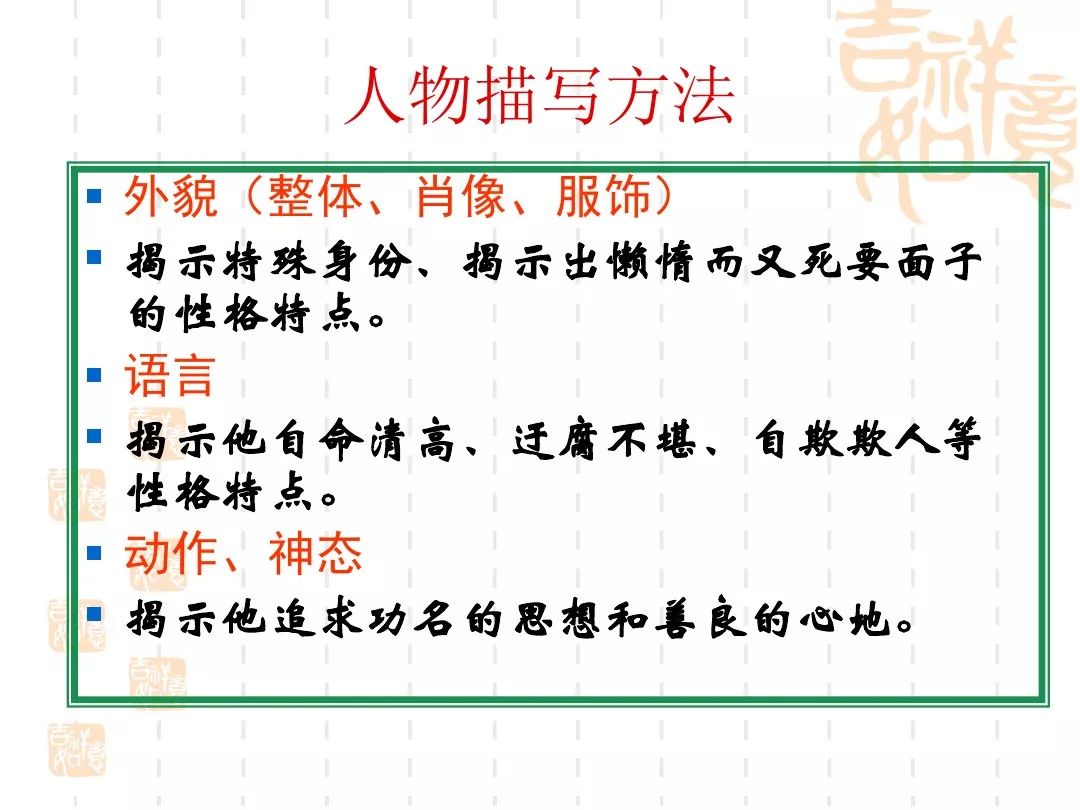

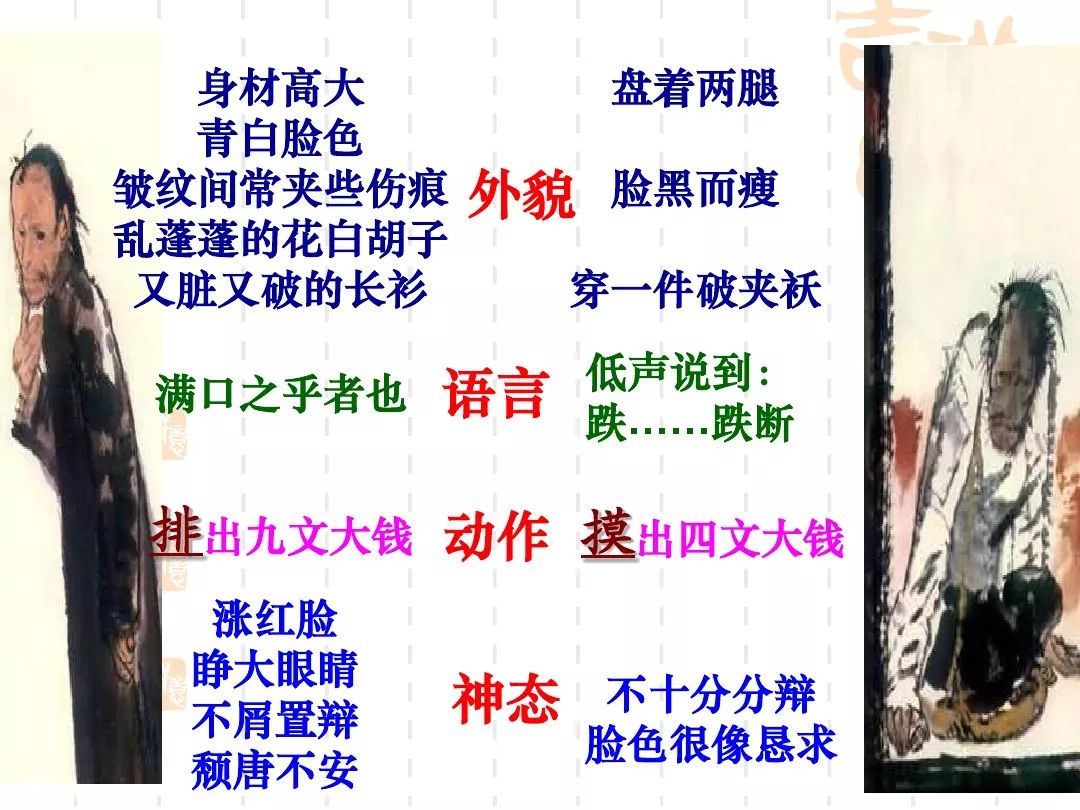

2.找出描写孔乙己外貌的句子。思考:从外貌描写中看出孔乙己是怎样的一个人物?

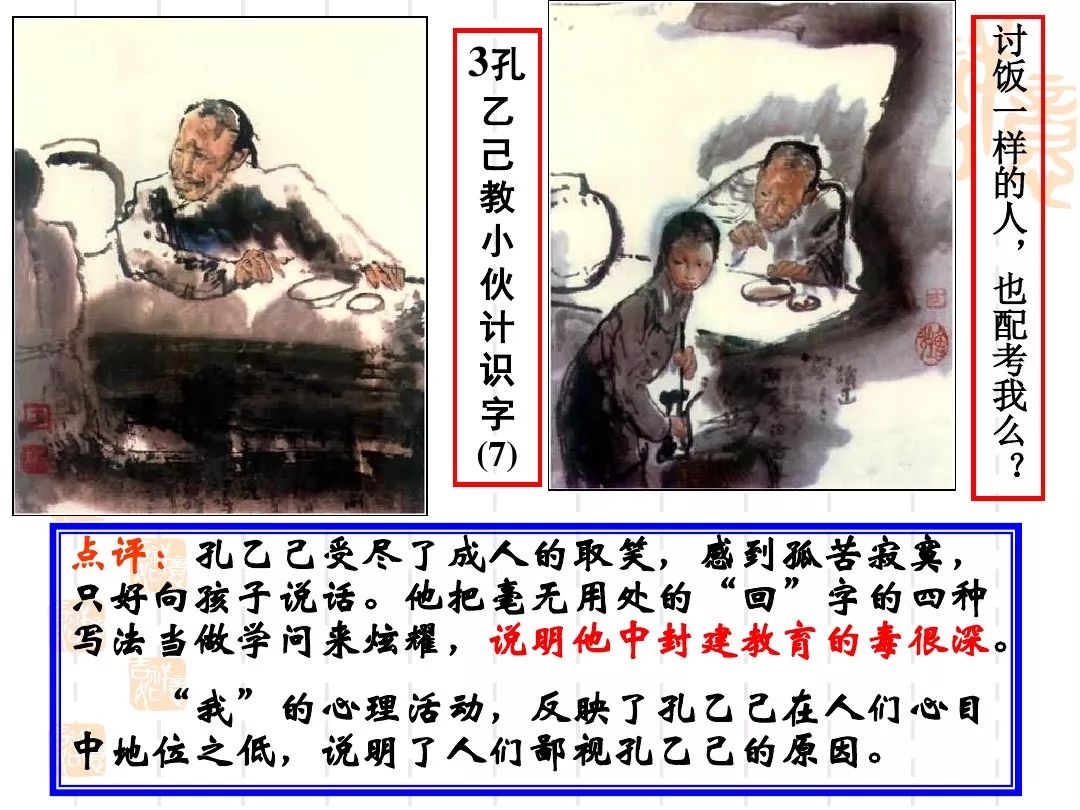

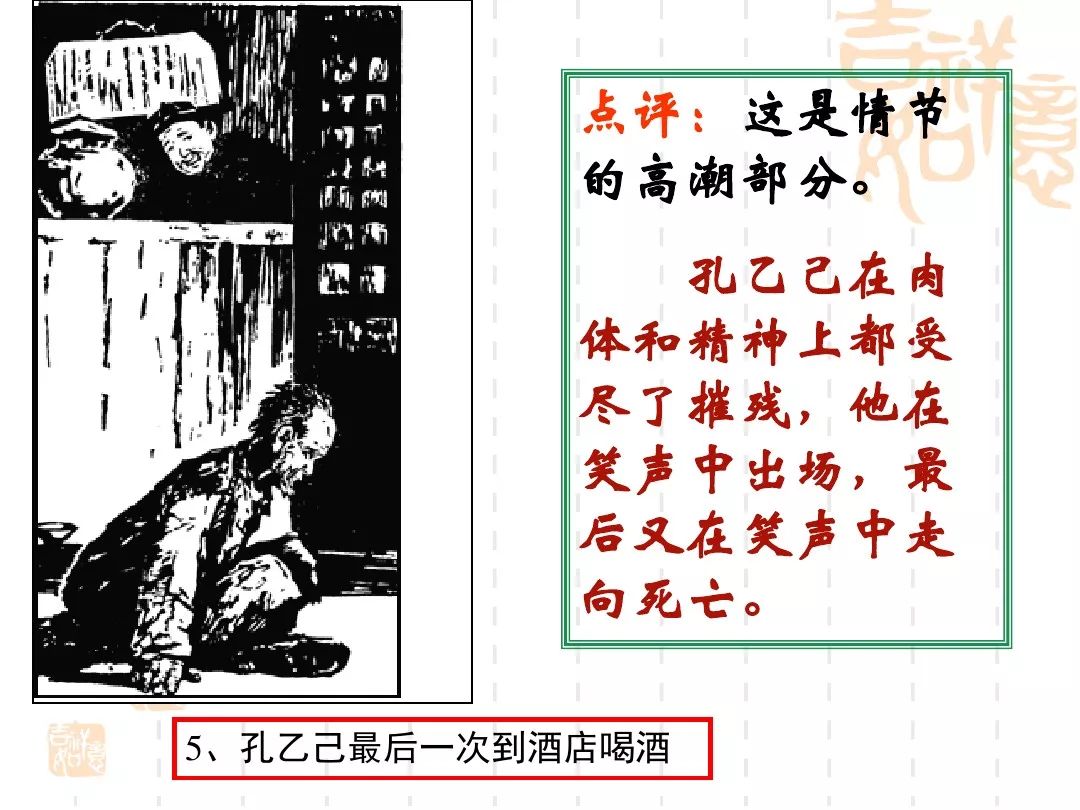

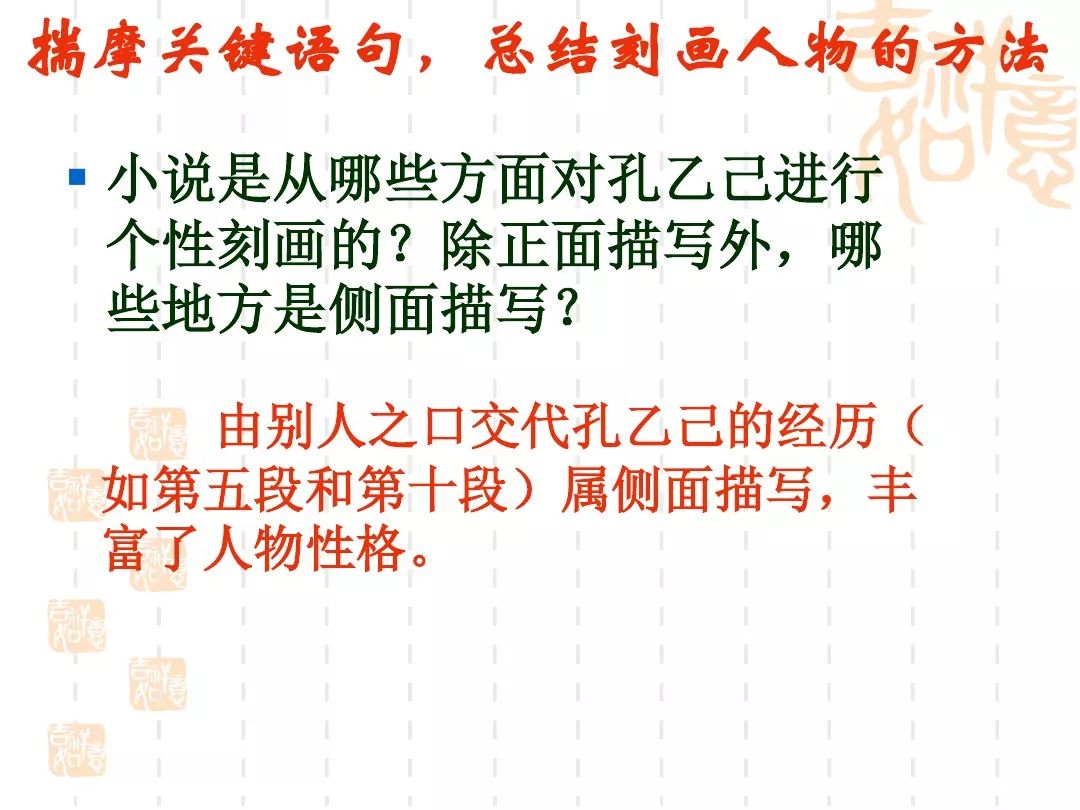

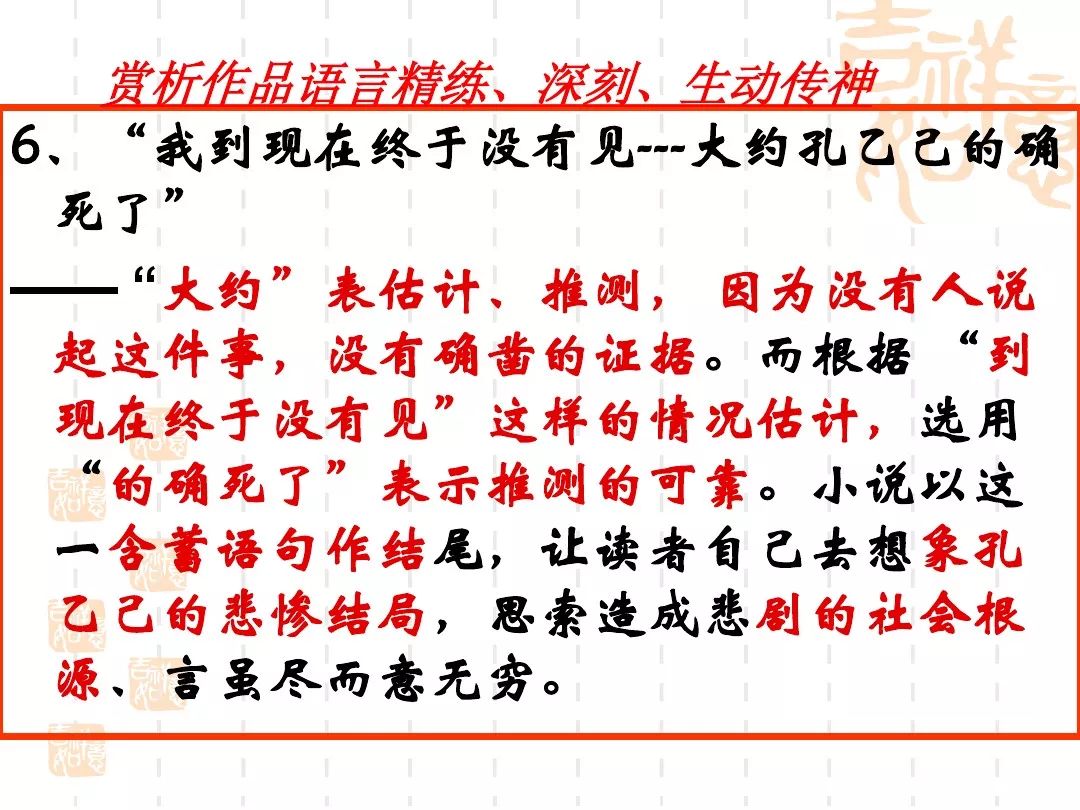

作者对孔乙己外貌的描写采用的是白描手法。一出场,写他“青白脸色”,是吃不饱,营养不良的特征;“皱纹间的伤痕”是虽已年老却经常受人凌辱的记号;“乱蓬蓬的花白胡子”是岁月虚度的记录;又脏又破的长衫是不劳动、贫穷的证明。当他蘸着酒在柜台上教小伙计“茴”字的四种写法时,我们还可看到他的长指甲,说明他四体不勤,不从事劳动。总之,孔乙己既不是养尊处优的阔人,也不是饱经风霜的劳动者。从外貌的描写中,我们可以看到他是一个好逸恶劳、穷困潦倒、饱受凌辱摧残的悲剧人物形象。最后一次出场,先前的“青白脸色”现在变得“黑而且瘦,已经不成样子”。先前身材高大,跟孩子们说话要弯下腰去,现在盘着两腿,坐在蒲包上,不能站立,跟别人讲话须要“仰面”。先前人家嘲笑他,他经常脸红脖子粗地为自己辩解,现在却“不十分争辩”,只是用“跌断”来遮掩,不过说话声音极低,而且断断续续。此时的孔乙己肉体上、精神上都已彻底坍塌,预示着悲剧结局即将来临。这令人触目惊心的惨景,鲜明而强烈地控诉了封建统治阶级摧残弱小者的罪行。

3.找出描写孔乙己动作的句子。思考:文章中哪些动作描写最精彩,足以表明孔乙己的性格。

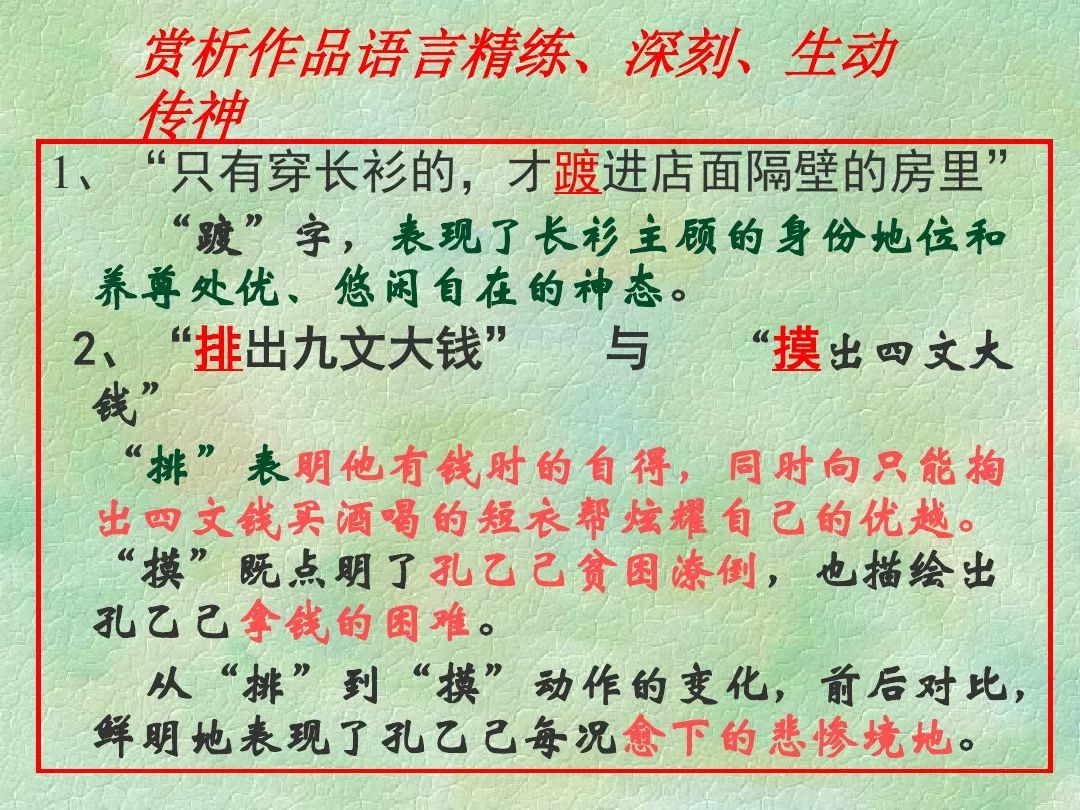

作者对孔乙己的动作描写最精彩的是两次亲手交钱买酒的动作。

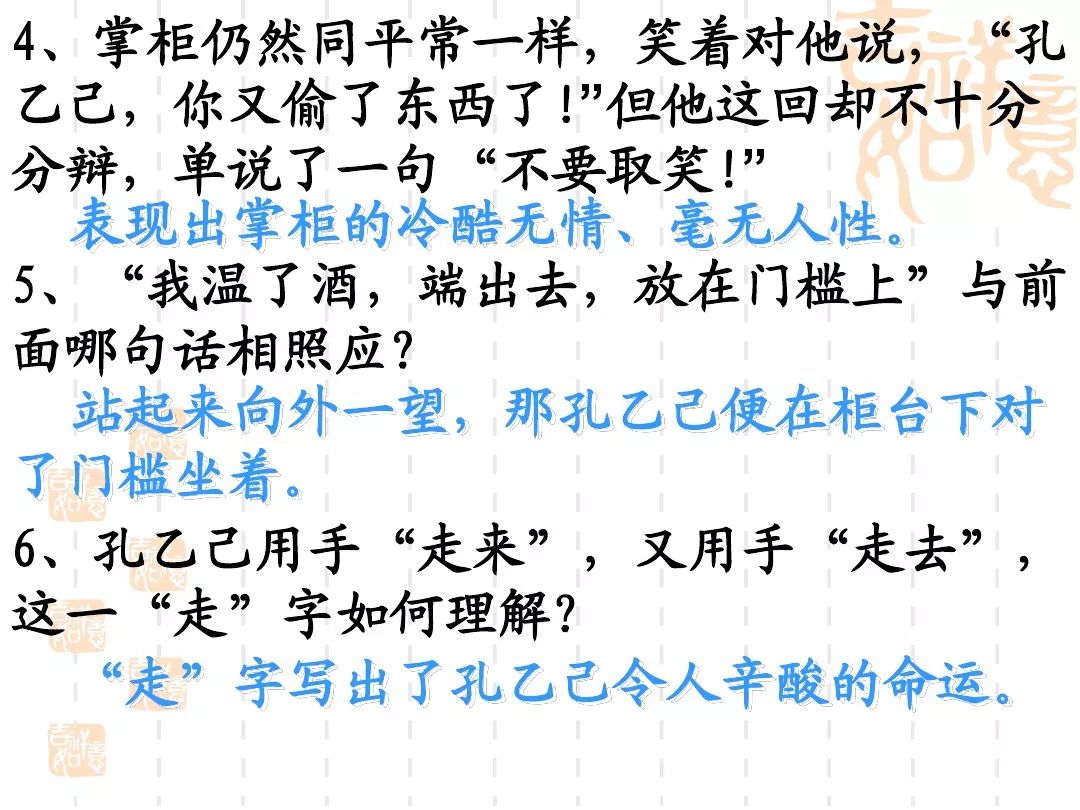

第一次:“孔乙己一到店,所有喝酒的人都看着他笑,有的叫道:‘孔乙己,你脸上又添上新伤疤了!’他不回答,对掌柜说:‘温两碗酒,要一碟茴香豆。’便排出九文大钱。”这里既说“又”就不止一次;既说“新伤疤”必有旧伤疤。说明他经常被人殴打。然而孔乙己并不理睬,而是以“排出九文大钱”要酒要菜来表示他的不可轻侮的“尊严”,是对挑逗者无声的回击。“排”字写的是动作,表现的却不止是动作,还有动作的神态。当他把九文大钱放在手心,用拇指一个一个的将钱用力推出,摁在柜台上时,可以想见他心里、脸上是十分得意的。

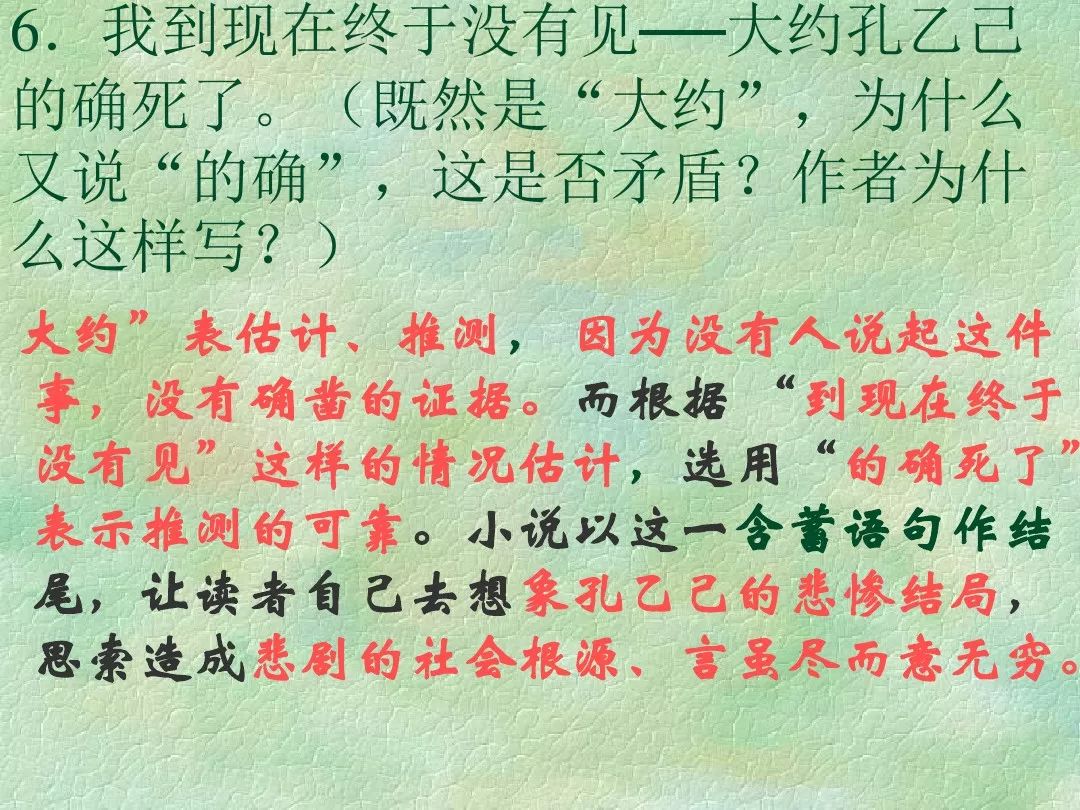

这时的孔乙己也算得“阔绰”,但好景不长,果然他最后一次去买酒,境遇大不如前。文中写道:“一天下午……孔乙己便在柜台下对了门槛坐着……穿一件破夹袄,盘着两腿……又说道,‘温一碗酒。’……他从破衣袋里摸出四文大钱……”这真是一幅多么凄惨的图画啊!作者不仅从他的衣着(该穿棉袄的时令,而他只能穿件破夹袄)来表现他经济地位的跌落,而且更为传神的是,用“排出九文大钱”的一个“排”字带着自赏自傲;而“摸出四文大钱”的“摸”字则显得沮丧悲苦,穷愁潦倒。而且在数目上,前次是“九文”,这次只是“四文”,还是乞求酒店给温一碗酒。这两个动作围绕着一个“钱”字,不仅写出孔乙己经济地位每况日下,而且突出了他的穷酸迂腐,好逸恶劳,麻木不仁的个性特征。4.找出孔乙己富于个性的语言。思考:从这些语言中看到孔乙己怎样的性格特征?

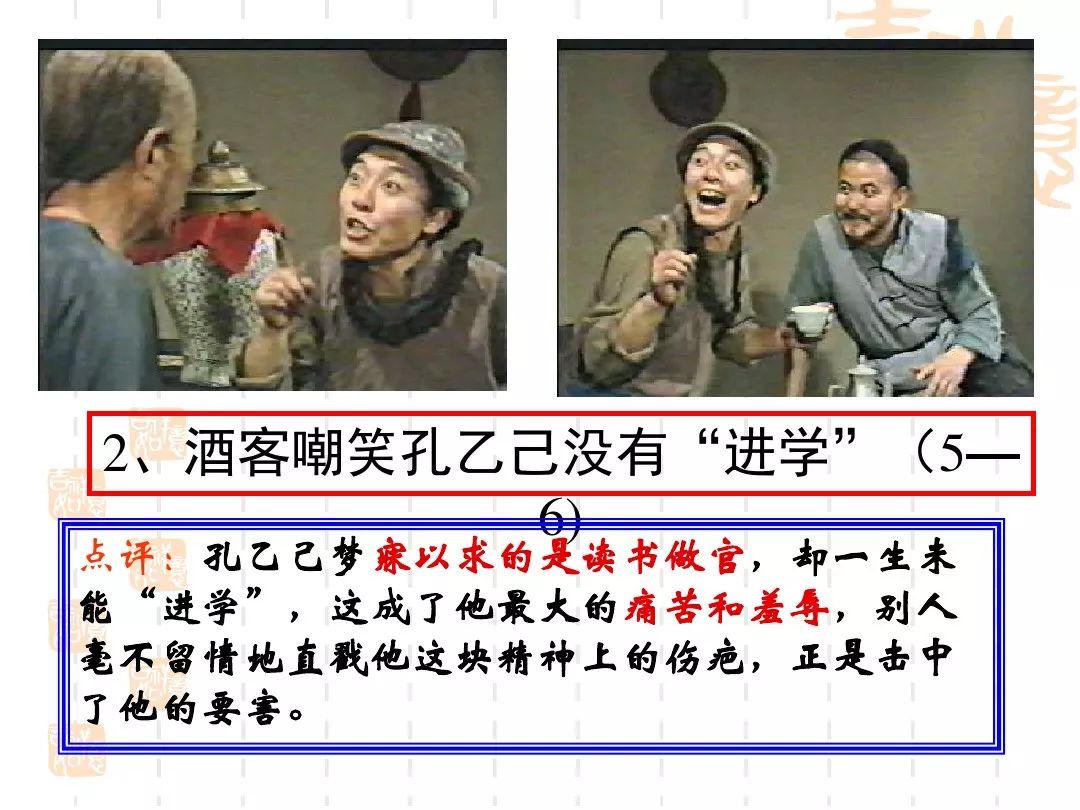

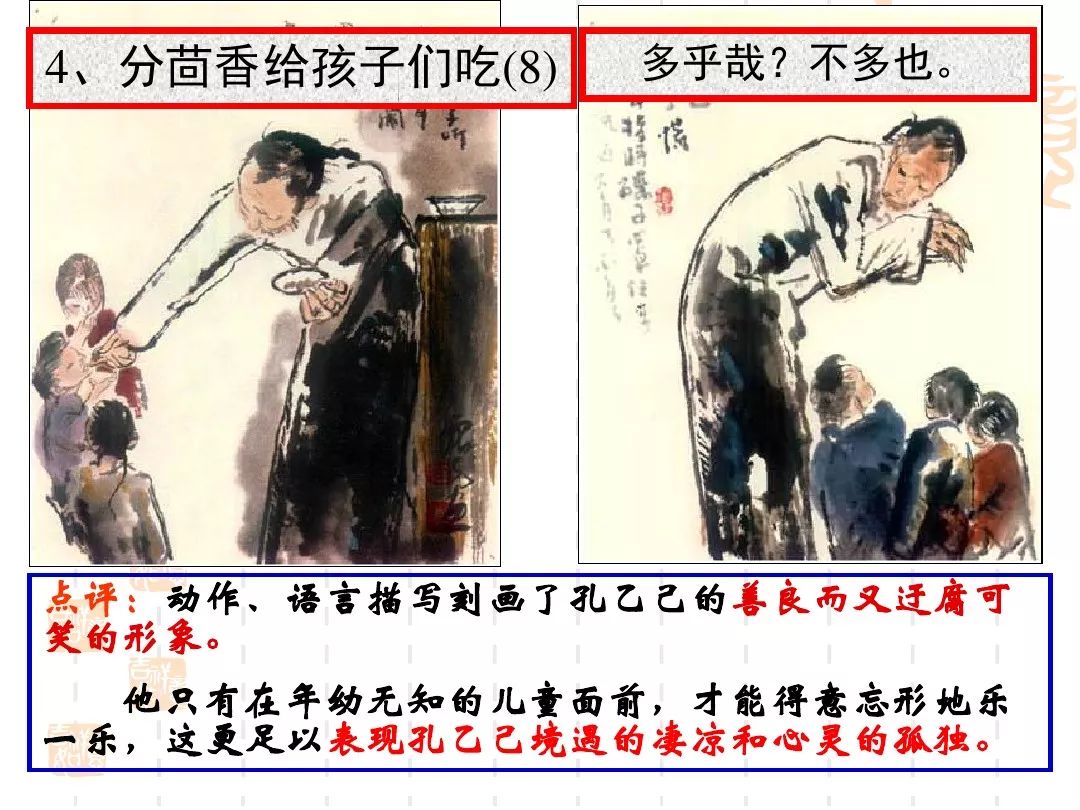

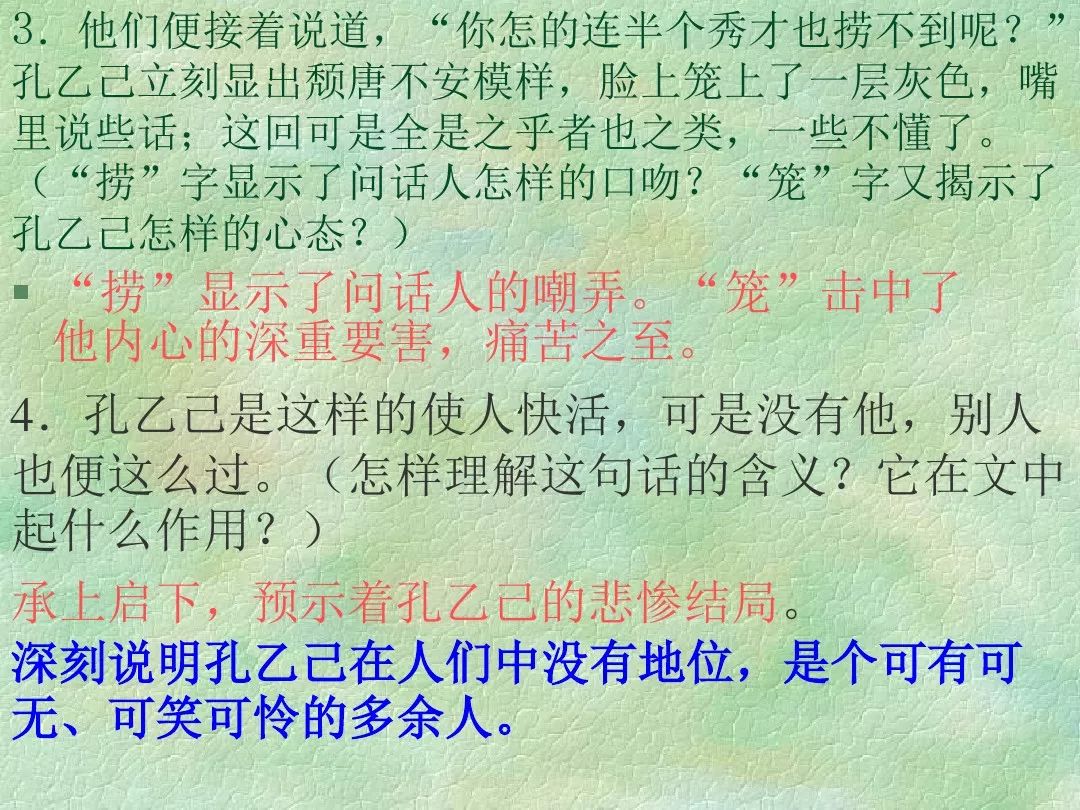

作者写孔乙己的语言是很富于个性特点的,许多话只能出孔乙己之口。当酒客们看他居然“排出”大钱来买酒而不理睬众人时,就加强攻势故意高声嚷道:“你一定又偷人家的东西了!”先前说“你脸上又添了新伤疤”只是含沙射影,现在是单刀直入,而且故意高声叫嚷。这回孔乙己不能再以无声战有声了,于是睁大眼睛说:“你怎么污人清白?”不说冤枉好人,而说“污人清白”,这是孔乙己独有的语言,可惜的是由于他并不“清白”,所以语言虽雅,却缺乏力量。当对手拿出真凭实据:“什么清白?我前天亲眼看见你偷了何家的书,吊着打。”死要面子的孔乙己在真凭实据面前,还要争辩,说什么“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷么?”“窃”与“偷”本是同义词,只是文言与白话的区别,可孔乙己宁可认“窃”,决不承认“偷”。在他看来“窃”与“偷”似乎高一等,何况他”窃”的是与读书人关系密切的书,这就更高一等了。这种强词夺理、自我解嘲式的语言也是孔乙己所独有的。此外,象“君子固穷”,“多乎哉?不多也”,这些陈腐的语言都表现出他受封建文化教育毒害之深,迂腐可笑与穷酸十足。

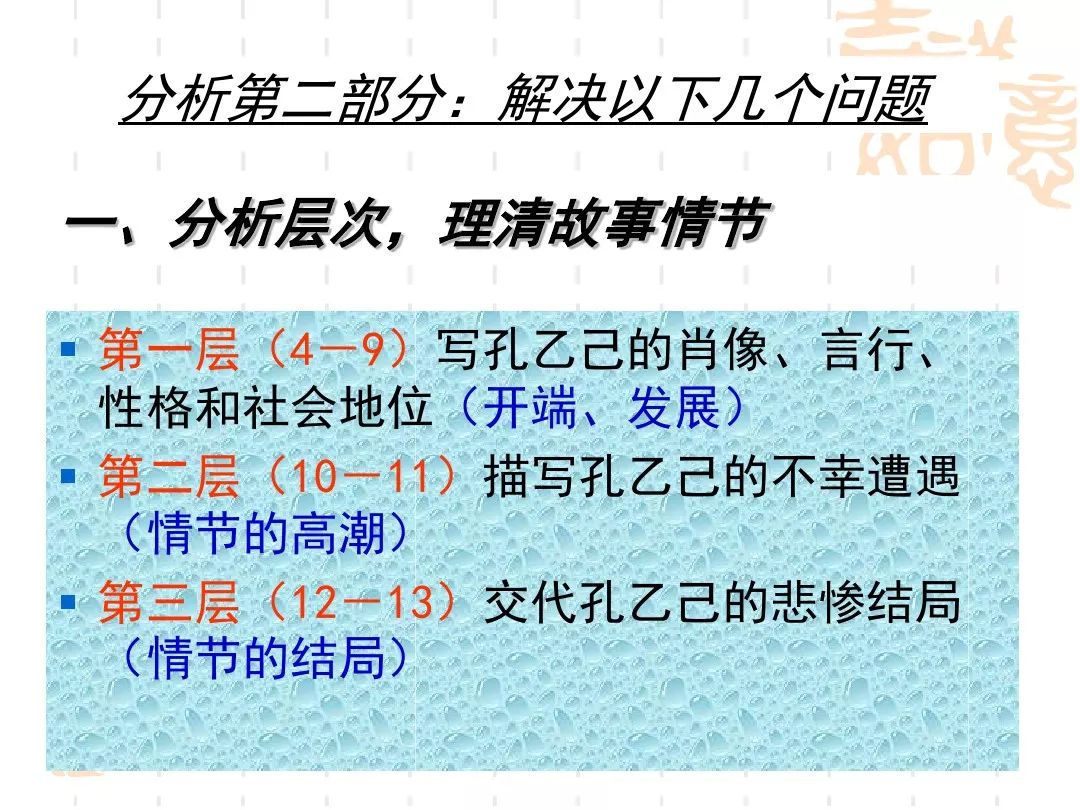

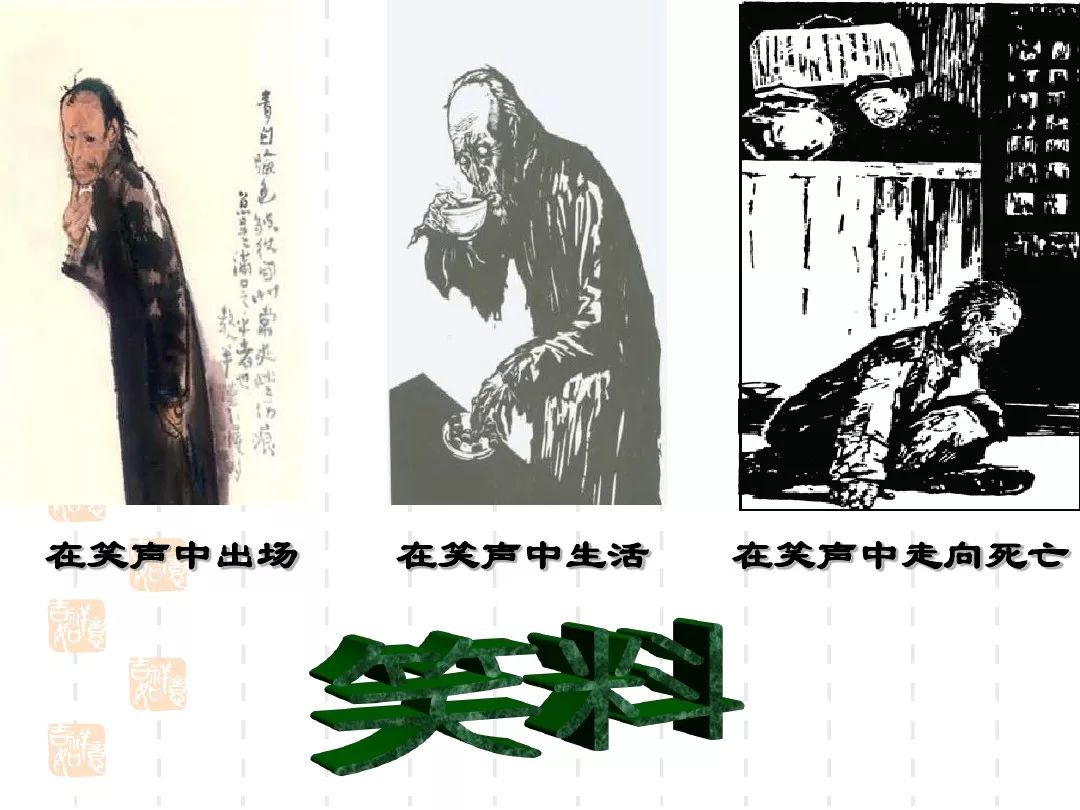

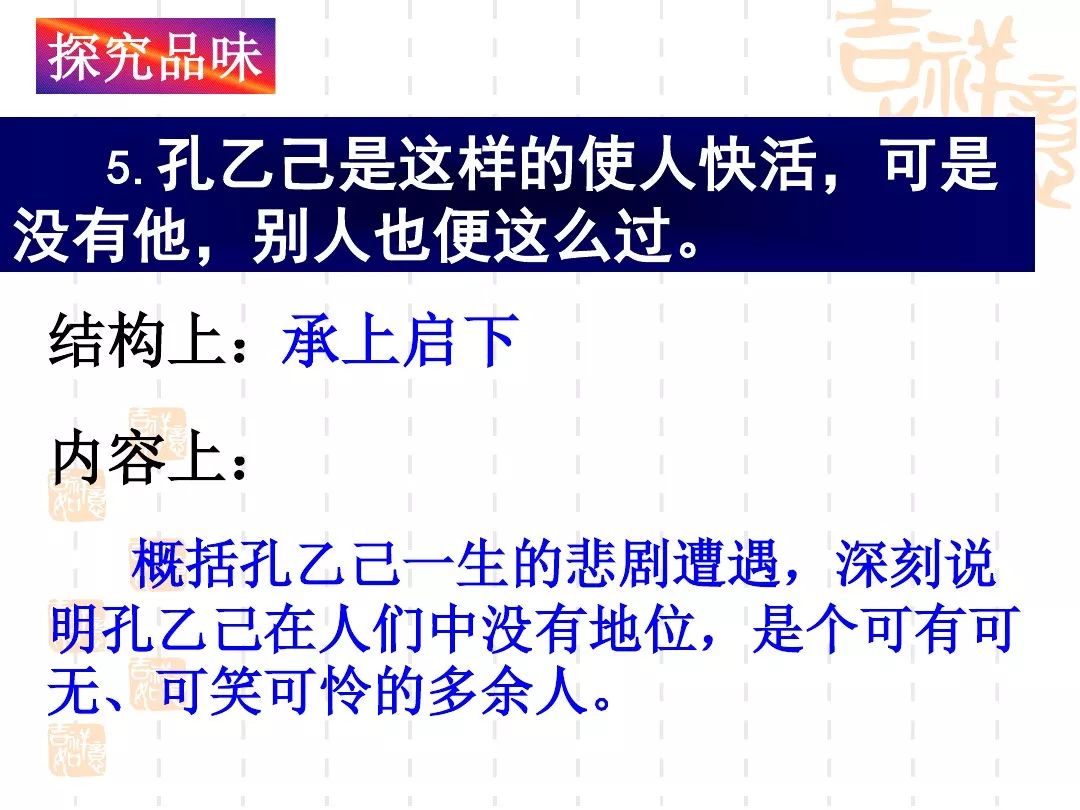

5.孔乙己是一个悲剧人物,然而全文没有一个“悲”字出现,贯穿全文的一个字是什么?作者这样安排线索用意何在?

小说以“我”为见证人,以“笑”为线索,孔乙己在笑声中出场,在笑声中活动,在笑声中走向死亡。这样让悲剧在喜剧的气氛中进行,以“喜”衬“悲”,增强了小说的悲剧效果。

6.各种人是如何取笑孔乙己的?应怎样理解?

孔乙己自身的可笑,是对封建文化、封建教育制度的嘲笑和讽刺、揭露和批判。作者对孔乙己被侮辱被损害的内心痛苦与悲哀,寄予了一定的同情。小伙计的笑,是不经意的、“附和着笑”。邻居孩子的笑,并非恶意,是“听得笑声”“赶热闹”的笑。短衣帮的笑,是为孔乙己不伦不类的样子,故弄玄虚的语言,迂腐无能的性格而笑,以求得无聊生活中的片刻快活。这是“病态社会”所致,反映了当时社会里人与人的关系冷淡无情。掌柜及穿长衫人的笑,是以“欺凌、玩弄”为目的的笑。这是阶级本性所决定的。“笑”是作者进行人物塑造的一种艺术手段。

图文详解:

同步练习

1.根据拼音写汉字,给加点的字注音。

蘸( zhàn) 阔绰( chuò) 羼水( chàn) 间或( jiàn) 附和( hè) 门槛( kǎn)

侍候( shì) yíng( 营)生 gé( 格)局 tuí( 颓)唐 服biàn( 辩)

2.指出下列句子中的错别字并改正。

(1)坐不到几天,便连人和书藉纸张笔砚,一齐失踪。

藉改为 籍

(2)孔乙己看着问他的人,显出不屑置辨的神气。

辨 改为 辩

(3)孔乙己刚用指甲蘸了酒,想在柜上写字,见我毫不热心,便又叹一口气,显出极婉惜的样子。

婉改为 惋

3.用恰当的词语替换下面句子的画线部分。

(1)但这些顾客,多是短衣帮,大抵没有这样 阔气、生活奢侈。( 阔绰)

(2)孔乙己立刻显出 精神萎靡、心神不安模样,脸上笼上了一层灰色,嘴里说些话;这回可是全是之乎者也之类,一些不懂了。( 颓唐不安)

(3)他的眼色,很像 真诚地请求掌柜,不要再提。( 恳求)

4.下列句子中运用的修辞手法与其他三项不同的一项是 ( C)

A.你怎的连半个秀才也捞不到呢?

B.我想,讨饭一样的人,也配考我么?

C.多乎哉?不多也。

D.要是不偷,怎么会打断腿?

【解析】A、B、D三项运用的都是反问的修辞手法;C项自问自答,运用的是设问的修辞手法。

5.下列语句分别运用了什么描写方法?刻画了人物怎样的特点?

(1)他身材很高大;青白脸色,皱纹间时常夹些伤痕;一部乱蓬蓬的花白的胡子。

肖像描写。写出了他尚有劳动能力但又不肯劳动、好逸恶劳的性格特点,以及精神萎靡颓唐、生活穷困潦倒、因偷窃而经常挨打的现状。

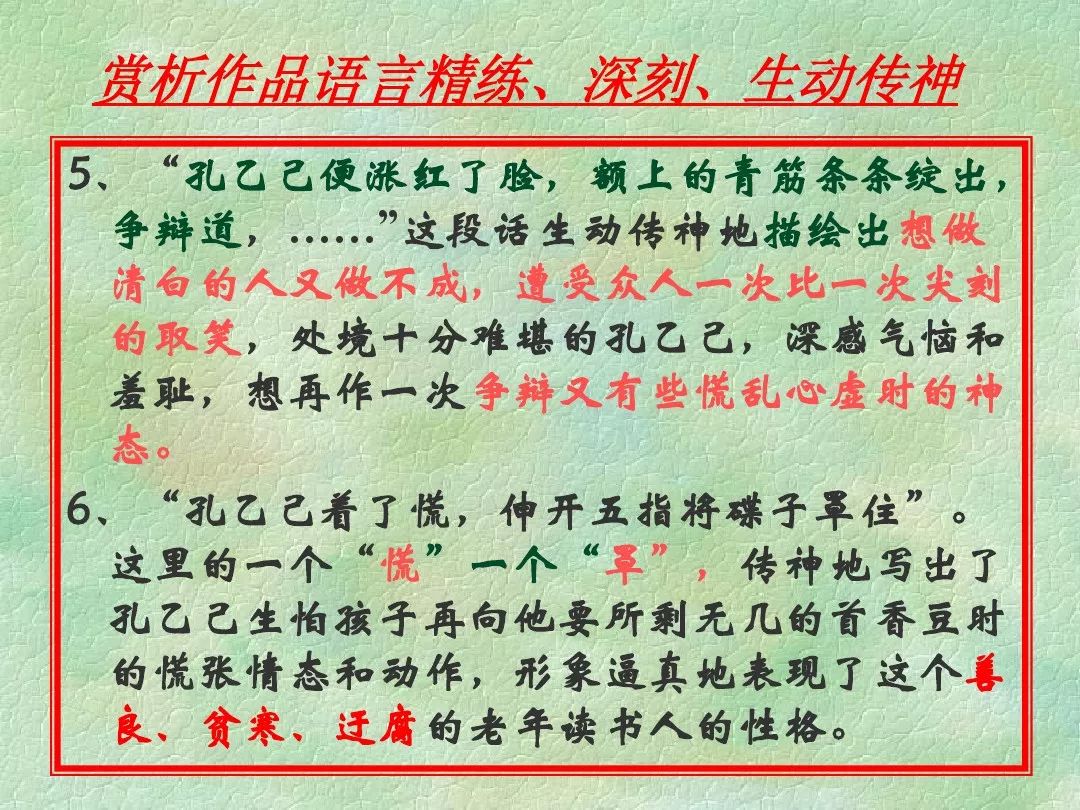

(2)孔乙己便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道:“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷么?”

语言描写和神态描写。刻画了他自命清高、迂腐不堪、自欺欺人、死要面子的性格特点。

(3)他从破衣袋里摸出四文大钱,放在我手里。

动作描写。“摸”字表明了他悲惨的生活境地,说明他穷困潦倒到了极点。

6.(临沂中考)把下列句子排列成语序合理、语意连贯的一段话。

①因为他姓孔,别人便从描红纸上的“上大人孔乙己”这半懂不懂的话里,替他取下一个绰号,叫作孔乙己。

②他对人说话,总是满口之乎者也,教人半懂不懂的。

③他身材很高大;青白脸色,皱纹间时常夹些伤痕;一部乱蓬蓬的花白的胡子。

④孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。

⑤穿的虽然是长衫,可是又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗。

正确的顺序是(只填序号): ④③⑤②①

7.阅读下面的文字,完成(1)~(4)题。

奋斗是推动时代前进的动力,奋斗是实现自身成长的阶梯,奋斗是奋斗者永远的座右铭。涓滴都在努力向着大海涌流。千千万万的奋斗者用自己的智慧和汗水,浇灌着一个民族的成就感。成就更美好的明天,遇见更好的自己,无不呼唤不驰于空想、不骛于虚声的奋斗精神,无不需要一步一个脚印踏踏实实地干好工作。在波斓壮阔的时代画卷中,唯有奋斗能留下深深的印记,唯有奋斗者能永bǎo青春的朝气。

(1)根据拼音写汉字,给加点的字注音。

涓滴( juān) 浇灌( guàn) 永bǎo( 葆)青春

(2)文中有错别字的词语是“ 波斓壮阔”,正确写法是“ 波澜壮阔”。

(3)“不骛于虚声”中“骛”的意思是 (B)

A.纵横奔驰 B.追求 C.迅速

(4)画线句子运用了 排比和 比喻的修辞手法。

8.(成都中考改编)班级开展“走近鲁迅”的综合性学习活动,请你参加。

(1)班级要举行“走近鲁迅”专题学习活动,要求至少结合两篇课文确定—个研究专题。请参考示例,简要介绍你的研究活动。

示例:

【专题名称】鲁迅小说中的“小人物”

【研究依据】《孔乙己》中的孔乙己、《故乡》中的闰土

【我的发现】他们都是生活在社会最底层的普通人,既老实善良,又愚昧落后。鲁迅对他们的态度是“哀其不幸,怒其不争”,同时对造成他们人生悲剧的社会根源进行了深入思考。

我的研究:

【专题名称】 鲁迅散文的特点

【研究依据】 《藤野先生》《阿长与〈山海经〉》

【我的发现】 鲁迅的散文具有形散神聚的特点。他的散文写作题材广泛,如《藤野先生》中既写了与藤野先生的交往,又写了自己留学的感慨,还写了“清

国留学生”的不学无术,但都被怀念线和爱国线紧紧地聚在一起;《阿长与〈山海经〉》虽零零碎碎写了自己对阿长的诸多讨厌,但又写了她为自己买《山海经》,一条怀念与敬仰线将诸多素材一线串珠,体现了鲁迅先生散文形散神聚、有的放矢的特点。

(2)“回目”是中国传统小说常见的标题形式,常常采用对仗的方式,一方面概括章节内容,另一方面暗示结构主题。请参照下面的示例,补充出空缺之处。

示例:《智取生辰纲》——杨志押送金银担,吴用智取生辰纲

《孔乙己》:小酒店大世界,_________________,尝尽人生酸辛

示例:充满世态炎凉 大社会小人物

(3)学习了《孔乙己》之后,王强写了几句感悟,其中有一些问题,请你帮他修改。

[甲] 《孔乙己》是一篇讨伐封建科举制度的战斗檄文和强烈的呐喊。[乙]孔乙己这一鲜明的艺术形象让我们分明地看到这个科举制度的牺牲品在悲苦人生道路上留下的长长的一串足迹。读完《孔乙己》,一位被封建科举制度深深毒害的清末下层知识分子的形象浮现在我眼前。

①[甲]处画线句中有搭配不当的问题,请提出修改意见: 删去“和强烈的呐喊”。

②[乙]处画线句中有语序不当的问题,应将“ 长长的 ”和“ 一串 ”互换位置。

阅读探究拓展延伸

(一)阅读课文开头到“店内外充满了快活的空气”,回答问题。

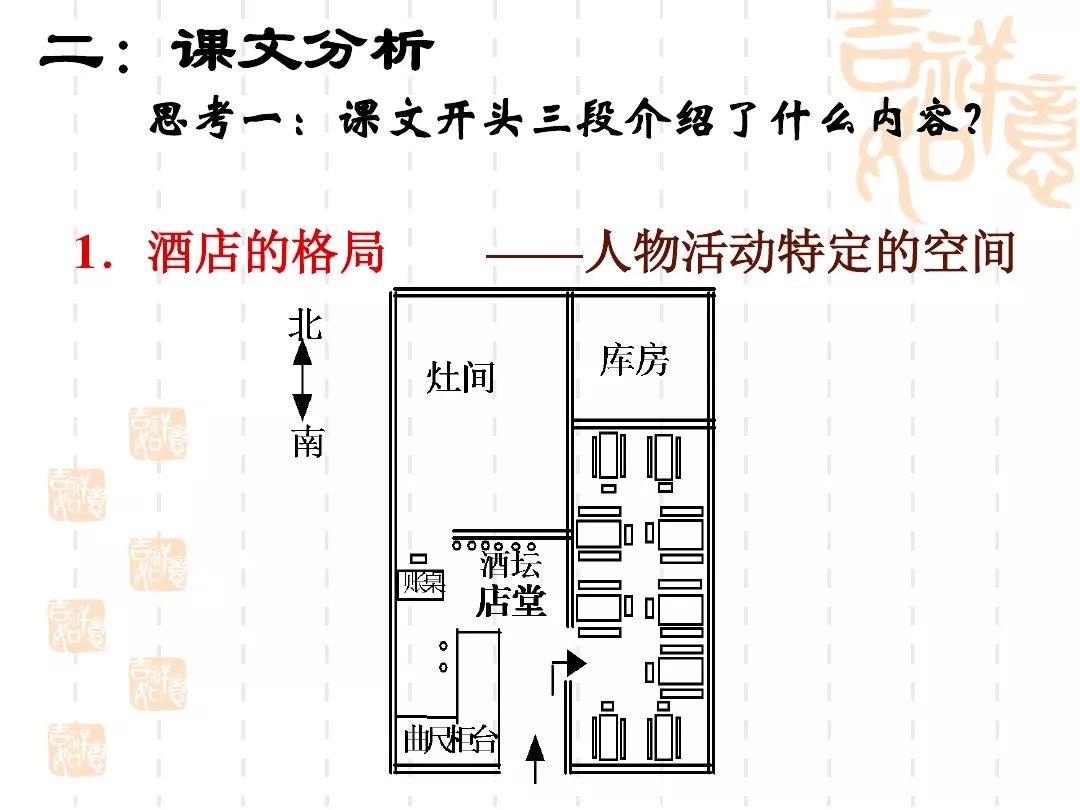

9.文章开头在写鲁镇酒店的格局之后,又写了“短衣帮”“大抵没有这样阔绰”,只有“穿长衫”的才踱进房子里“慢慢地坐喝”等。作者在孔乙己出场之前这样写有什么作用?

写出了等级森严的社会环境(或:人们身份地位的标志),为孔乙己这个悲剧人物提供了活动的典型环境。

10.本文用字精妙,请根据下面的要求进行赏析。

(1)“便排出九文大钱”一句中“排”字刻画出了孔乙己怎样的形象?

一个“排”字既表明孔乙己拮据而穷酸的本相,又写出他对酒店卖弄分文不少,自己是规矩人,并对短衣帮的耻笑表现出若无其事。刻画出了孔乙己摆阔气、内心得意、死要面子的形象。

(2)“孔乙己便涨红了脸,额上的青筋条条绽出”一句中的“绽”字十分传神,结合文章,谈谈它有怎样的表达效果。

写出了孔乙己额上青筋暴起,似乎历历可数的形象,生动地展现了孔乙己当时窘迫的神情,贴切地表现了孔乙己炫耀不成,反被人讥笑时的那种尴尬和气恼。

11.“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷么?”这里的“窃”和“偷”在意思上是否相同?孔乙己为什么会这样说?

“窃”和“偷”是同义词,意思相同,只不过前是文言,后是白话。孔乙己为了面子,为了维持读书人的“清高”而狡辩,这是自欺欺人、强词夺理的表现。

(二)阅读《孔乙己》,回答问题。

12.文中不止一次写到酒客们对孔乙己的嘲笑和讽刺,你怎样看待他们的这些言行?请简要谈谈你的看法。

就孔乙己而言,这种嘲笑让我们“哀其不幸,怒其不争”。他穷困潦倒却又好吃懒做,只能被别人嘲笑;就酒客而言,他们完全把孔乙己的痛苦作为自己的下酒菜,这种麻木不仁、冷酷无情的笑突出了封建社会的黑暗、冷漠、世态炎凉。

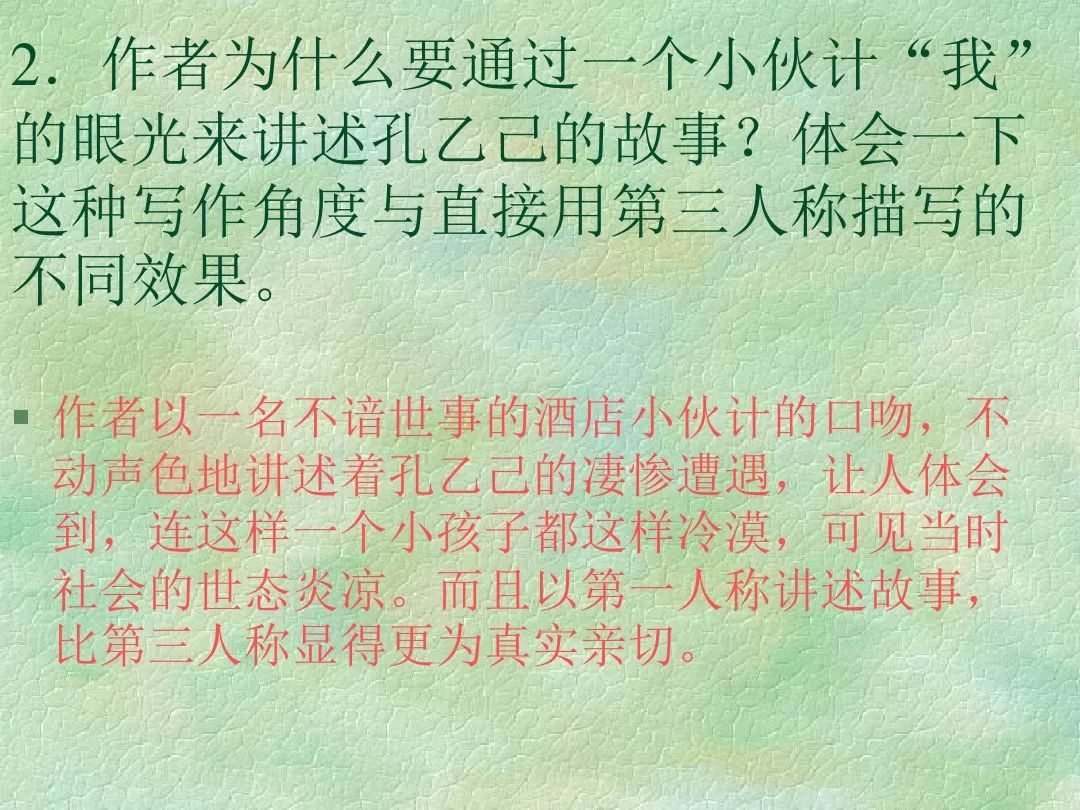

13.作者为什么要通过一个小伙计“我”的眼光来讲述孔乙己的故事?

作者以一名不谙世事的酒店小伙计的口吻,不动声色地讲述着孔乙己的凄惨遭遇,让人体会到,连这样一个小孩子都这样冷漠,可见当时社会的世态炎凉。而且以第一人称讲述孔乙己的故事,比第三人称显得更为真实。

(浙江温州中考改编)阅读下面的文字,回答问题。

聪明人和傻子和奴才

鲁 迅

奴才总不过是寻人诉苦。只要这样,也只能这样。有一日,他遇到一个聪明人。

“先生!”他悲哀地说,眼泪联成一线,就从眼角上直流下来。“你知道的。我所过的简直不是人的生活。吃的是一天未必有一餐,这一餐又不过是高粱皮,连猪狗都不要吃的,尚且只有一小碗……”

“这实在令人同情。”聪明人也惨然说。

“可不是么!”他高兴了。“可是做工是昼夜无休息的:清早担水晚烧饭,上午跑街夜磨面,晴洗衣裳雨张伞,冬烧汽炉夏打扇。半夜要煨银耳,侍候主人耍钱;头钱从来没分,有时还挨皮鞭……”

“唉唉……”聪明人叹息着,眼圈有些发红,似乎要下泪。

“先生!我这样是敷衍不下去的。我总得另外想法子。可是什么法子呢?……”

“我想,你总会好起来……”

“是么?但愿如此。可是我对先生诉了冤苦,又得你的同情和慰安,已经舒坦得不少了。可见天理没有灭绝……”

但是,不几日,他又不平起来了,仍然寻人去诉苦。

“先生!”他流着眼泪说,“你知道的。我住的简直比猪窠还不如。主人并不将我当人;他对他的叭儿狗还要好到几万倍……”

“混帐!”那人大叫起来,使他吃惊了。那人是一个傻子。

“先生,我住的只是一间破小屋,又湿,又阴,满是臭虫,睡下去就咬得真可以。秽气冲着鼻子,四面又没有一个窗子……”

“你不会要你的主人开一个窗的么?”

“这怎么行?……”

“那么,你带我去看去!”

傻子跟奴才到他屋外,动手就砸那泥墙。

“先生!你干什么?”他大惊地说。

“我给你打开一个窗洞来。”

“这不行!主人要骂的!”

“管他呢!”他仍然砸。

“人来呀!强盗在毁咱们的屋子了!快来呀!迟一点可要打出窟窿来了!……”他哭嚷着,在地上团团地打滚。

一群奴才都出来了,将傻子赶走。

听到了喊声,慢慢地最后出来的是主人。

“有强盗要来毁咱们的屋子,我首先叫喊起来,大家一同把他赶走了。”他恭敬而得胜地说。

“你不错。”主人这样夸奖他。

这一天就来了许多慰问的人,聪明人也在内。

“先生。这回因为我有功,主人夸奖了我了。你先前说我总会好起来,实在是有先见之明……”他大有希望似的高兴地说。

“可不是么……”聪明人也代为高兴似的回答他。

一九二五年十二月二十六日

(选自《鲁迅全集》第二卷《野草》,有删改)

14.面对“奴才”诉苦,“聪明人”和“傻子”分别采用了怎样的方式?请简要概括。

聪明人采取的方式是虚伪地表示同情,傻子采取的方式是用行动帮助奴才。

15.文中画线句能否改为“主人听到了喊声,走了出来”?联系上下文,从用词和句式的角度品析画线句子。

不能。“主人”一词放在最后,突出了主人的威严,凸显了主人很是笃定的心理。“慢慢地”“最后”写出主人听到了喊声但毫不着急的样子,说明主人深知奴才是不敢反抗的,他对奴才的“奴性”是极了解的。

16.作家毕飞宇认为,闰土是鲁迅笔下众多“奴才”中的一个。结合《故乡》,比较分析闰土和本文中“奴才”的异同。

【以下《故乡》的片段,供参考】

(1)他站住了,脸上现出欢喜和凄凉的神情;动着嘴唇,却没有作声。他的态度终于恭敬起来了,分明的叫道:“老爷!……”

(2)“非常难。第六个孩子也会帮忙了,却总是吃不够……又不太平……什么地方都要钱,没有定规……收成又坏。种出东西来,挑去卖,总要捐几回钱,折了本;不去卖,又只能烂掉……”

(1)相同之处:①他们都会诉苦,他们的诉苦源于他们艰难的生活。如,闰土向“我”诉苦,文中的奴才也不断地向聪明人和傻子诉苦。②他们安于自己的处境,不懂也不敢改变。如,闰土终究恭敬地唤“我”为“老爷”;文中的奴才发现傻子要砸墙,就惊恐不已。

(2)不同之处:①闰土只是一个麻木的奴才,他只是苦于自己的生活,将所谓的希望寄托于香炉和烛台。②文中的奴才,为了做稳奴才,而出卖帮助他的傻子,向主人邀功献媚,显得很丑恶。

17.本文中,鲁迅为何要将“那人”称为“傻子”?联系全文,阐述你的理解。

示例一:从聪明人及奴才的角度来看,“那人”的确是傻子。他不计后果地帮助奴才,结果却遭到了奴才们的驱赶,并被称为“强盗”。事实上他并不傻,他是一个真心帮助奴才的人。“傻子”象征着那些用行动帮助他人、改变社会的真诚的勇敢者。鲁迅通过这个故事,揭露了现实的荒诞:少数的行动者正被多数的“聪明人”和“奴才”冤枉、打击。鲁迅在作品中将这样的人称之为“傻子”,透露着鲁迅对现实的深深悲哀和强烈批判。

示例二:“那人”其实并不傻,他真诚热心地用行动帮助奴才,但从聪明人和奴才的角度看,这个人不计利害地去行动,结果却遭到了驱赶,的确是一个“傻子”。故事中的三个形象,隐喻了社会中的三类人,一类是可怜又可恶的“奴才”,一类是虚伪圆滑的“聪明人”,一类就是“傻子”——要用行动改变现实的勇敢的英雄形象。鲁迅通过这个故事揭露现实的荒诞,表现了鲁迅对“傻子”被冤枉、打击的愤怒,透露出他对现实的深深悲哀和强烈批判。

不错

很有用

怎么下载

刷新一下,点击下载就可以了,如果还是不清楚,可以直接联系客服QQ:20862811

感谢提供